Votre top 5

Nos articles

Catégorie

Les plus récents

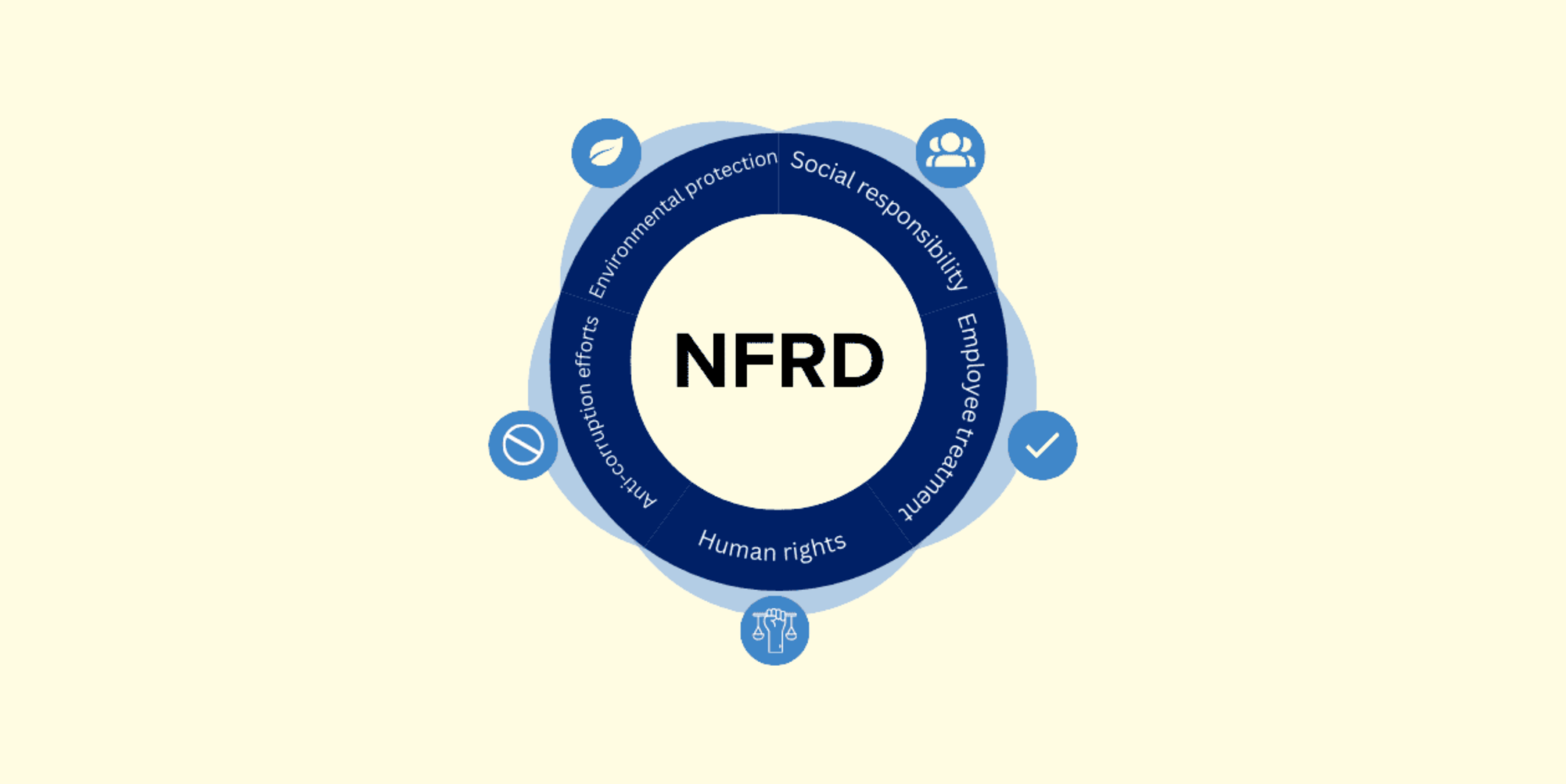

Achats responsables et RSE

Formation Achats

Métiers et Employabilité

Non classé

Stratégie achats

Charger plus d'articles

Suivez nos dernières actualités en vous abonnant à notre newsletter

Notre boîte à outils

Besoin de conseils ?

Faites appel gratuitement à Swott pour bénéficier de conseils concernant votre projet de transformation vers un modèle plus durable et performant.

Envie de découvrir nos formations Achats Responsables ?

Téléchargez dès maintenant notre catalogue de formations

Télécharger le Catalogue